国の給湯省エネ事業2025でエコキュート買い替え補助金17万円を確実に受け取る方法を給湯器のプロが解説します。

高効率給湯器の買い替えで、平均10万〜最大28万円の補助金が受け取れます。

エコキュート・エネファームなど対象機種や条件に応じて、国+自治体のダブル活用が可能です。給湯省エネ補助金は予算残り0%で

終了となりました。

お住まいの自治体の補助金を今すぐ確認

地域別 補助金一覧はこちら

- 戸建てエコキュート買い替え補助金の受給額(最大17万円)

- 国の給湯省エネ事業2025の申請期限と失敗しないスケジュール

- 住宅省エネ2025キャンペーンでの申請手順7ステップ

- 国+自治体+弊社キャンペーンのトリプル活用で20.2万円獲得法

- 補助金申請後の流れと「よくある疑問」

給湯器補助金はいくら?最大額と計算シミュレーション【給湯省エネ2025】

国の給湯省エネ事業2025では、戸建て住宅でのエコキュート買い替えに最大17万円(基本額+要件クリア+電気温水器撤去)の補助金を支給します。

この制度は住宅省エネ2025キャンペーンの一環として実施。高効率給湯器への交換を促進しています。

補助金額早見表:エコキュート・ハイブリッド・エネファーム

表を見ても、金額のイメージがわかなくて…。要件って何?撤去加算って?

要件っていうのは、「どんな機能の給湯器に買い替えるか」などの条件のことです。

撤去加算は、今使ってる給湯器のタイプによって、追加で補助が出る制度ですよ。

| 給湯器の種類 | 基本額 | A要件適用時 | B要件適用時 | A+B両方適用時 | 撤去加算 (4万円 or 8万円) | 最大補助額 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| エコキュート | 6万円 | 10万円 (基本額+4万円) | 12万円 (基本額+6万円) | 13万円 (基本額+7万円) | +4万円 (電気温水器撤去時) +8万円 (蓄熱暖房機撤去) | 21万円 |

| ハイブリッド給湯機 | 8万円 | 13万円 (基本額+5万円) | 13万円 (基本額+5万円) | 15万円 (基本額+7万円) | +4万円 (電気温水器撤去時) +8万円 (蓄熱暖房機撤去) | 23万円 |

| エネファーム | 16万円 | – | – | 20万円 (C要件適用時) (基本額+4万円) | +4万円 (電気温水器撤去時) +8万円 (蓄熱暖房機撤去) | 28万円 |

住宅省エネ2025キャンペーンの概要

- 管轄:国土交通省・経済産業省・環境省

- 予算:約4,000億円(前年比1.5倍に拡充)

- 申請期限:予算上限に達するまで(最終12月31日まで)

- 現在の補助金予算:残り 約0%

2025年12月24日 更新/給湯省エネ2025

国の給湯省エネ事業2025は、2050年カーボンニュートラル実現に向けた重要施策。

戸建て住宅での省エネ機器導入を強力に後押しします。

重要2024年は9月に予算枠80%消化で早期終了。国の給湯省エネ事業2025も同様のリスクがあります。

申請期限はいつまで?給湯器交換のスケジュール|給湯省エネ2025

絶対に守るべき 「3 つの申請ステップ × 期限」

給湯省エネ2025の残り予算割合は 0%!

急がないと予算消化で補助金が貰えない…!?

給湯省エネ2025は先着順で予算が尽きしだい終了するため、最終日ギリギリは危険です。

着工が決まったら 「交付申請 予約」→「本申請」 を速やかに行いましょう。

交付申請 予約

予約受付期限

2025年11月14日

(予算上限に達し次第終了)

やること

ポータルで枠を仮確保

任意手続きだが早期予算消化対策として推奨

交付申請(本申請)

交付申請受付期限

2025年12月31日

(予約同様、上限到達で前倒し終了)

やること

必要書類をすべて提出し「交付決定」を受ける

給湯省エネ2025事業(公式)での正式な申請手続き

工事着工/完了

補助対象工事の着工時期

2024年11月22日以降

に着工した工事が対象

やること

エコキュート設置・試運転まで完了させ、実績報告書を準備

補助対象となる工事期間と完了報告の準備

戸建て住宅での最適スケジュール

給湯省エネ2025を活用する戸建て住宅での推奨スケジュールです。

注意点

申請フロー図:7ステップ完全ガイド

契約前に「工事前写真」の撮影・保存

給湯器設置前の本体周辺・既存機器を写真で記録する

(任意)交付申請予約の意思表示を施工業者に依頼

予算枠の仮押さえ。予約有効期間は最長3ヶ月または2025.11.14まで

指定日に給湯器設置工事を実施

1~2日で完了。施工後はすぐに次の写真撮影へ。

「工事後写真」および(性能加算・撤去加算に必要な場合)追加部品や撤去前後写真を撮影

必須写真を漏れなく撮影し、施工業者へ提出する

地域別お得情報!国+自治体補助金をダブル活用

給湯省エネ2025に加えて、多くの地方自治体では独自の補助金や支援制度を設けています。これらを国の制度と併用することで、さらに導入コストを抑えることが可能です。以下に弊社対応エリアの自治体補助金制度をまとめました。

細かい地域をご確認の方

市区町村別 一覧はこちら

都道府県別の補助金一覧

都道府県の補助金制度がない場合でも、市区町村レベルで実施している可能性もあります!下記「詳細リンク」からお住まいの地域情報をご確認ください!

| 自治体 | 制度名 | 補助金額/内容 | 申請期間 | 詳細リンク |

|---|---|---|---|---|

| 東京都 | 東京ゼロエミポイント | 1.2万円 | 2024年10月1日~2027年3月31日 | 東京都の補助金一覧をみる |

| 東京都 | 令和7年度 熱と電気の有効利用促進事業 | 27万円 | 2025年6月30日~2029年3月30日 | 東京都の補助金一覧をみる |

| 東京都 | デマンドレスポンス活用を見据えた家庭用燃料電池普及促進事業 | 12万円 | 継続受付中(令和6年6月26日申請受付開始) | 東京都の補助金一覧をみる |

| 神奈川県 | なし(終了) | ー | ー | 神奈川県の補助金一覧をみる |

| 埼玉県 | 令和7年度 家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金 | 5万円 | 2025年5月26日~2026年1月30日 | 埼玉県の補助金一覧をみる |

| 千葉県 | なし(過去にキャンペーン有り) | ー | ー | 千葉県の補助金一覧をみる |

| 茨城県 | なし | ー | ー | 茨城県の補助金一覧をみる |

| 静岡県 | なし | ー | ー | 静岡県の補助金一覧をみる |

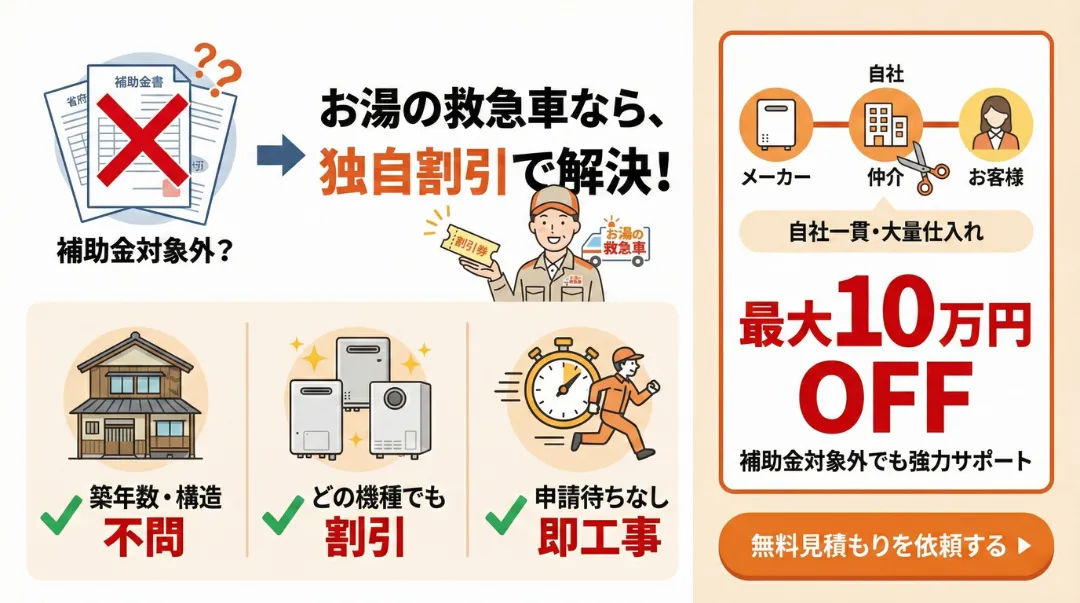

例|国・自治体・お湯の救急車キャンペーンを併用すると、20万円以上もお得!

お湯の救急車なら、最大で20,000円割引!

他の業者ではそこまで安くならないのに…

大手と直接取引&紹介中心でコストを徹底削減。

だからこの価格が実現します!

| 項目 | 国 | 東京都 | お湯の救急車 | 合計 |

|---|---|---|---|---|

| エコキュート(A+B要件) | 13 万円 | ― | 13 万円 | |

| 電気温水器撤去加算 | 4 万円 | ― | 4 万円 | |

| ゼロエミポイント | ― | 12,000 pt | 1.2万円相当 | |

| 月間10名限定割引 | 1万円 | 1万円 | ||

| 補助金申請サポート活用 | 1万円 | 1万円 | ||

| 補助総額 | 17 万円 | 1.2 万円 | 2万円 | 20.2 万円 |

あなたはいくら得する?

\ プロが即対応 /

申請後の流れとよくある質問【Q&A】

給湯器補助金の申請では、ちょっとしたミスが原因で補助金がもらえないケースが少なくありません。ここでは、よくある質問や疑問点をQ&A形式で解説します。

補助金はいつ振り込まれますか?

交付決定から1~2ヶ月後、登録事業者の口座へ振り込まれます。

- 申請から交付決定まで:通常1~2ヶ月程度の審査期間

- 交付決定から振込まで:1~2ヶ月程度

- 総期間:申請後2~4ヶ月が目安

重要な点

- 補助金は消費者の口座に直接振り込まれません

- 一度、施工した登録事業者の口座へ入金された後、消費者へ還元される仕組みです

- 年度末など申請が集中する時期は、4~5ヶ月以上かかる場合もあります

申請してからどれくらいで給湯器が交換されますか?

申請は工事完了後に行うため、給湯器交換は申請前に完了します。

- 工事期間:通常1~2日

- 申請タイミング:工事完了後に申請手続きを開始

- 着工要件:2024年11月22日以降に着工した工事が対象

工事の流れ

- 登録事業者と契約締結

- 給湯器設置工事(1~2日)

- 工事完了後に申請手続き開始

補助金は課税対象になりますか?

個人の場合は一時所得として課税対象になる可能性があります。

個人の場合

- 補助金は一時所得に該当し、一定額以上は申告が必要

- ただし、所得税法第42条第1項(国庫補助金等)に該当するため、所定の手続きにより所得から除外できる場合があります

- 住宅ローン減税等を併用する場合、住宅取得価格から補助金相当額を差し引く必要があります

法人の場合

- 収入に該当しますが、圧縮記帳の対象にできる場合があります

詳細は税務署や税理士にご相談することをお勧めします。

申請が通らなかった場合、どうなりますか?

申請が却下された場合、補助金は交付されません。

主な申請不採用理由

- 登録事業者以外からの購入

- 書類不備や記載ミス(口座情報、工事写真の撮り忘れ等)

- 対象期間要件の不適合(2024年11月22日以前の着工等)

- 対象製品リスト未掲載の機器導入

- 他の補助制度との重複申請

申請却下時の対応

- 交付申請の予約を行っていた場合、予約も却下されます

- 既に交付決定を受けていた場合でも、不適切な行為があった場合は交付決定の取り消しおよび返還措置が取られます

- 再申請は条件を満たせば可能ですが、予算枠の関係で受付終了の可能性もあります

申請成功のポイント

- 信頼できる登録事業者を選定

- 工事前後の写真撮影を確実に実施

- 必要書類の事前確認と正確な記載

国と自治体の補助金は同時に受け取れますか?

多くの自治体では、国の「給湯省エネ2025事業」に加えて地方自治体独自の給湯器補助金を併用できる場合があります。ただし、以下にご注意ください。

- 同一機器への二重申請は不可

国の補助金と自治体補助金で、同一の給湯器本体に対して二重に補助を受けることはできません - 自治体ごとに併用可否と要件が異なる

- 併用可否や補助額、申請手続きは自治体独自に定めています。

- 併用を前提とする場合でも、国補助分を差し引いた額を対象経費とするケースがあります。

- 事前確認が必須

お住まいの市区町村の公式サイトまたは窓口で、最新の補助制度と併用ルールを必ずご確認ください。

お住まいの自治体の

補助金を今すぐ確認

地域別 補助金一覧はこちら

まとめ|最終チェックリストと信頼できる業者の選び方

ここでは「給湯器補助金を最大限活用するために今すぐ確認すべき10の項目」と「施工業者を選ぶときに失敗しないための7つの基準」をシンプルにまとめました。あわせて、申請→工事→補助金振込までの全体スケジュールを表で視覚化しています。

今後の行動を明確にする最終確認セクションとしてお役立てください。

補助金を確実にもらうための10項目セルフチェック

「申請しそびれた」「補助金が下りなかった」と後悔しないために。

たった1分でチェックできる【補助金活用度セルフ診断】です。

1つでも抜けていると、補助金が【もらえない】ことも。完璧に準備したい方のための最終確認リストです。

- 国の補助金制度(給湯省エネ2025)の対象条件を確認した

- 補助金申請は“登録業者経由でしかできない”ことを理解している

- 設置予定の給湯器が「A要件+B要件」に該当するモデルかチェック済

- 電気温水器または蓄熱暖房機の撤去を予定している(=加算対象)

- 交付申請の予約は11/14まで、本申請は12/31までと理解している

- 工事の着手日が「2024年11月22日以降」である

- 必要書類(契約書・写真・領収書等)をすべて準備した

- 東京都など自治体の上乗せ補助金と併用できるか調べた

- 「自分はいくらもらえるか」補助金シミュレーターで確認した

- 補助金申請に対応した施工業者に見積もりを依頼済

後悔しない施工業者選びの7つのチェック基準

「安さだけで選んだら申請できなかった…」そんな失敗を避けるための業者選び7か条です。

価格やスピードだけで選ぶと、補助金申請が通らなかった…そんな失敗を防ぐために、最低限チェックすべき基準をまとめました!

- 住宅省エネ支援事業者として登録されているか(申請権限あり)

- 過去に給湯省エネ補助金の申請代行実績があるか

- 10年保証・アフターサポートの体制が明確か

- 撤去加算の対象機器や条件について説明してくれるか

- 機種選定時に「A要件・B要件」クリアの可否を教えてくれるか

- 工事費や補助金見込み額が明朗に見積書に反映されているか

- LINE・電話など複数チャネルで迅速に相談・連絡が取れるか

いつ何をやればいい?申請〜振込までの行動スケジュール

以下は、補助金申請→給湯器設置→補助金振込までの流れを「いつ何をやるか」で整理した【逆算型スケジュール表】です。

ご自宅の予定に合わせて活用してください。

どこで時間がかかるか、あらかじめ逆算しておくと申請ミスが起きにくくなります。

| 時期(目安) | タスク内容 | 担当者 |

|---|---|---|

| 〜11月初旬 | 現地調査・見積もり依頼 | お客様 施工業者 |

| 〜11月中旬 | 交付申請予約 | 施工業者 (支援事業者) |

| 11月下旬〜 12月中旬 | 給湯器設置工事・試運転完了 | 施工業者 |

| 12月末まで | 交付申請(本申請)完了 | 施工業者 |

| 翌2月〜4月 | 補助金振込(予定) | 事業事務局 |

ここまで準備できていれば、補助金申請はほぼ通ります。安心して見積もりを進めてください。

補助金を確実に

受け取りたい方へ