毎日の入浴やキッチンでのお湯使用に欠かせないガス給湯器。あなたの家のガス給湯器は何年目ですか?「20年は問題なく使える」という話を聞いたことがある方も多いでしょう。しかし、この「20年説」は本当に信頼できる情報なのでしょうか?

実は、多くの専門家やメーカーが推奨する交換時期は「設置から10年」とされています。この記事では、ガス給湯器の寿命に関する最新データに基づき、20年使用の可否、安全で経済的な交換タイミング、そして少しでも長く安全に使用するための実践的な方法を詳しく解説します。

ガス給湯器は家庭内で最も危険性の高い設備の一つです。適切なタイミングでの交換判断が、家族の安全と家計の両方を守る重要な決断となります。この記事を参考に、あなたの給湯器との最適な付き合い方を見つけてください。

ガス給湯器の寿命に関する真実|20年説の検証

「20年使えた」という話は本当に信頼できるのでしょうか?ここでは、ガス給湯器の寿命に関する事実を客観的データに基づいて解説します。

メーカーが設計した寿命と実際に使われた期間の違い

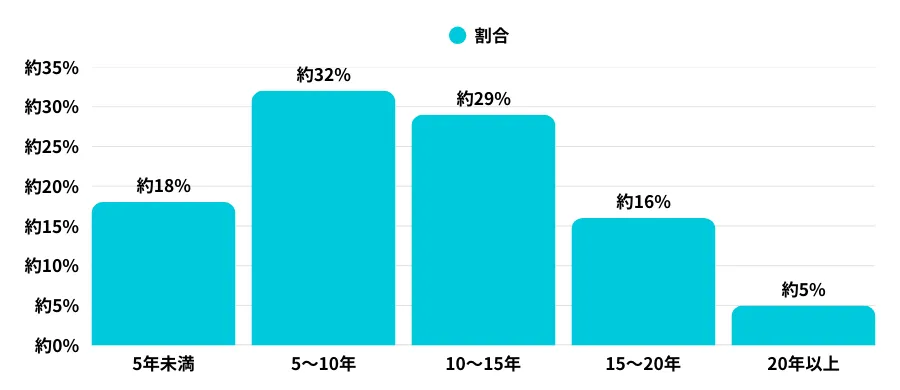

メーカーが公式に定める設計上の標準使用期間は10年です。これは安全性と性能を保証できる期間として設定されています。一方、実際の統計では以下のような分布になっています。

- 5年未満で故障:全体の約18%

- 5〜10年で交換:全体の約32%

- 10〜15年で交換:全体の約29%

- 15〜20年使用:全体の約16%

- 20年以上使用:全体の約5%

この数字からわかるように、20年以上使えるケースは稀であり、多くは10〜15年で交換を迎えています。

「20年もつ」という話はなぜ広まったのか

「20年もつ」という話が広まった理由にはいくつかの背景があります。

- 耐久性の高い旧型モデル:1990年代以前の一部モデルは、シンプルな構造で耐久性が高く、実際に20年近く使用できたケースもあります

- 成功事例の強調:長期使用に成功した事例が印象に残りやすく、広く伝わる傾向があります

- メンテナンス状況の差:適切なメンテナンスを続けた場合と、そうでない場合の寿命差が大きいです

危険信号を見逃すな!交換を検討すべき7つのタイミング

ガス給湯器の交換を検討すべきタイミングには、明確な目安があります。以下のケースに当てはまる場合は、交換を真剣に検討するべき時期と言えるでしょう。

ガス給湯器の交換時期の判断は、安全と経済性の両面から重要です。ここでは、専門家が推奨する明確な交換タイミングを7つ紹介します。これらのサインが出たら、「まだ使える」という考えは危険かもしれません。

交換タイミング 1. 設置から10年経過「メーカー保証期間の終了」

専門家が口を揃えて指摘するのは、設置から10年経過が交換検討の重要な分岐点だということです。この時点での状態評価が重要です。

- 熱交換器の劣化度が30%未満であること

- 電気系統の絶縁抵抗値が1MΩ以上保たれていること

- ガスバルブやセンサー類に顕著な劣化がないこと

データに基づく判断

設置から10年経過した給湯器では、以降の5年間で約72%が重大な故障を経験するというデータがあります。10年経過時点での専門的な点検結果をもとに、交換か継続使用かの判断をするのが最も安全です。

交換タイミング 2. 複数箇所での同時期故障「内部劣化の明確なサイン」

複数箇所の同時期故障は、内部全体の劣化が進行している明確なサイン。単なる偶然ではなく、システム全体の寿命が近づいていることを示しています。

- 2か所以上の同時故障が発生した給湯器の約87%が、その後1年以内に深刻な故障に至るというデータ

- 修理費用の合計が新規購入費用の30%を超える場合、交換が経済的に合理的

このケースでは、各部分を個別に修理するより、給湯器全体を交換する方が長期的に見て費用対効果が高いことが多いです。

交換タイミング 3. 部品供給終了「安全な使用継続が不可」

10年以上経過した機種では、メーカーの補修用部品の供給が終了していることが多く、これは「安全な使用継続が不可能」というメーカーからの通知と同等です。

- ベターリビング認定品でも部品保有期限は製造後10年

- 10年超の機種では平均して約63%の部品が既に製造終了

- 部品供給終了後に発生した故障の約91%が修理不能

部品が入手できなければ、どんなに小さな故障でも修理不可能になり、突然の使用停止を強いられる可能性があります。部品供給終了の通知があった時点で、計画的な交換を検討すべきです。

交換タイミング 4. 故障頻度の急増「耐久低下のサイン」

最初の数年間はほとんど故障がなかったのに、突然故障頻度が増え始めたら要注意。これは各部品が一斉に「耐久限界」を迎え始めた明確なサインです。

- 設置から8年目以降に初めて故障した給湯器の約76%が、その後18ヶ月以内に別の故障を経験

- 1年間に2回以上の故障が発生した場合、翌年の故障リスクは約3.2倍に上昇

この段階での修理は一時的な延命措置に過ぎず、根本的な解決にはなりません。故障頻度が急に高まった時点で交換を検討するのが賢明です。

交換タイミング 5. お湯温度の不安定化「危険な前ぶれに要注意」

設定温度と実際の温度に差が生じたり、使用中に温度が勝手に変わったりする現象は、温度センサーや制御システムの劣化を意味します。

- 温度制御不良による高温やけど事故は、給湯器関連事故の約28%を占める

- 15年以上使用の給湯器では、温度センサーの精度低下により最大15℃の誤差が生じる可能性

特に注意すべきは、リモコン表示が正常でも実際のお湯の温度が異常に高くなるケースです。小さなお子様やご高齢の方がいるご家庭では、この症状が出た時点で交換を真剣に検討すべきです。

交換タイミング 6. 異音・異臭の発生「一酸化炭素中毒リスクの警告」

「ピー」「キーン」「カタカタ」などの異音や、ガス臭・焦げ臭さなどの異臭は、燃焼系統の重大な不具合を示すサインです。

- 「ボン」という爆発的な点火音は、不完全燃焼による一酸化炭素発生リスクを示す危険信号

- 15年以上使用の給湯器による一酸化炭素中毒事故は、年間約25件(うち約15%が死亡事故)

不完全燃焼による一酸化炭素中毒は命に関わる重大事故につながります。これらの症状が現れたら、使用を即座に中止し、専門家による点検を受けるか、交換を検討すべきです。

交換タイミング 7. 外観上の劣化「内部状態を示すバロメーター」

外装の錆び、水漏れ、排気口のすす汚れなどの外観上の劣化は、内部でも同等以上の劣化が進行している証拠です。

- 給湯器本体の著しい変色(銀色から茶色)は、内部腐食が90%以上進行している可能性

- 排気口のすす汚れは不完全燃焼の明確な証拠(CO濃度上昇のリスク)

- 給湯器下部からの水漏れは、内部の重要部品が劣化している確実なサイン

特に水漏れは放置すると電気系統のショートや建物の水害につながる可能性があります。これらの外観異常が目立つようになったら、内部も相当に劣化していると考えるべきです。

交換を検討すべきサインまとめ|実際に現れる症状

点火の遅延・温度不安定・異音などの具体例

点火の遅延・待ち時間の増加

症状の進行

- 初期段階:お湯が出るまで10〜15秒の遅れ

- 中期段階:30秒前後の遅れが頻繁に発生

- 末期段階:1分以上待っても点火しないことがある

原因と対策点火装置(イグナイター)の劣化が主な原因です。初期段階では清掃で改善することもありますが、中期以降は部品交換が必要になります。15年以上使用の機器では、部品交換しても再発率が高いため、交換を検討すべき段階です。

温度の不安定化・設定と実温度の差

具体的な症状

- 設定温度より5℃以上低い/高いお湯が出る

- 使用中に突然熱くなったり冷たくなったりする

- 同じ設定でも日によって温度が異なる

データで見る危険度温度センサーと制御回路の劣化が原因で、修理しても約65%が半年以内に再発します。特に、リモコン表示が正常なのに実際の温度が高温になるケースは、やけど事故の危険性があります。

追い炊き機能の断続的な不調

チェックポイント

- 追い炊きが途中で止まる

- 浴槽の温度ムラが顕著になる

- 追い炊き開始時に異音がする

原因と対処配管内部の汚れと熱交換器の劣化が複合的に影響しています。最初は時々しか起こらない症状も、放置すると頻度が増加し、最終的には完全機能停止に至ります。循環フィルターの清掃で一時的に改善することもありますが、15年以上の機器では根本的な解決は難しいケースが多いです。

「突然水化現象」お湯から水への切り替わり

使用中に突然お湯から水に変わる現象が週に1〜2回程度起こり始めたら、内部ガス制御系統の重大な劣化のサイン。この症状が現れた給湯器の約70%が半年以内に完全故障に発展するというデータもあります。

水位制御の不安定化

自動お湯張り時の水位が安定せず、溢れたり足りなかったりする現象は、水量センサーの精度低下と制御系の劣化の証拠です。15年以上経過した給湯器の約40%にこの症状が見られるというデータがあります。

視覚・嗅覚でわかる異常サイン一覧

異常音のタイプと意味

| 異音の種類 | 原因 | 危険度 |

|---|---|---|

| 「ピー」「キーン」の高音 | ファンモーターの軸受け摩耗 | 中〜高 |

| 「カタカタ」という振動音 | 内部部品の緩みや脱落 | 高 |

| 「ゴーッ」という大きな燃焼音 | 燃焼状態の異常 | 非常に高 |

| 「ボンッ」という爆発的な音 | ガス制御系統の故障 | 即時使用中止 |

特に「ボン」という爆発的な着火音(バックファイア)は、すでにガス漏れが発生している証拠であり、重大事故につながる危険性があります。

危険を知らせる臭い

- 微かなガス臭:接続部やバルブのシール劣化(ガス漏洩のリスク)

- 焦げ臭い匂い:内部配線の絶縁被覆の焼損(火災リスク)

- プラスチック臭:制御基板の過熱(電気系統の故障リスク)

異臭の発生は、目に見えない重大な故障の兆候です。特にガス臭や焦げ臭い場合は、即座に使用を中止し、専門家に点検を依頼すべきです。

水漏れの位置と深刻度

- 本体下部からの水漏れ:内部配管の亀裂や腐食(修理不能なケースが多い)

- 接続部からの水漏れ:パッキンの劣化(一時的な修理は可能だが、他の部分も同時劣化の可能性大)

- 弁や継手からの滴下:弁やシール部分の劣化(進行性の故障)

水漏れは放置すると、電気系統のショートや建物の水害につながる可能性があります。特に本体下部からの水漏れは深刻な内部腐食を示すサインです。

腐食と変色の進行度

- 排気口周辺の錆び:内部熱交換器も同程度の腐食進行の可能性

- 給湯器下部の錆び:内部水漏れの長期進行を示す危険信号

- 排気口のすす汚れ:不完全燃焼の発生を示す明確な証拠(一酸化炭素リスク)

外装の変色や腐食は、内部の状態を判断する重要な手がかりです。特に排気口のすす汚れは不完全燃焼の証拠であり、一酸化炭素中毒のリスクを示します。

重大故障を告げるエラーコード

現代のガス給湯器は、内部診断システムによりエラーコードを表示します。

| エラーコード | 意味 | 10年超過機器での対応 |

|---|---|---|

| 111 | 点火不良 | 一時的修理も3ヶ月以内に約60%が再発 |

| 140 | 温度ヒューズ断線 | 主要部品交換が必要(高額修理) |

| 200 | 異常高温検知 | 使用中止・交換検討が安全 |

| 632 | お湯の循環不足 | 配管系統全体の問題の可能性大 |

| 661 | 水量サーボ異常 | 交換部品が高額・交換検討が経済的 |

特に15年以上使用の給湯器でこれらのエラーコードが表示された場合、部分的な修理よりも機器全体の交換を検討すべきケースが多いと専門家は指摘しています。

20年使用によるリスクとは?安全性と経済性の両面から検証

ガス給湯器は10年を超えて使用すると、さまざまな危険性が高まります。ここでは、古いガス給湯器を使い続けることで生じる可能性のあるリスクについて解説します。

「もう少し使える」という判断が、時に重大なリスクを招くことがあります。15年以上、特に20年近く使用したガス給湯器を継続使用することによるリスクを、安全面と経済面から詳細に検証します。

安全面のリスク「命に関わる重大な危険性」

一酸化炭素中毒のリスク増大

15年以上使用した給湯器では、熱交換器や燃焼系統の劣化により不完全燃焼が起こりやすくなります。これにより発生する一酸化炭素(CO)は、最も警戒すべき危険の一つです。

リスクの具体的数値

- 15年超の給湯器によるCO中毒事故:年間約25件報告

- 死亡事故率:中毒事故の約15%(約3〜4件/年)

- CO検知器の反応開始濃度:50ppm(15年超機器の約32%がこの値を超える可能性)

特に危険なのは、一酸化炭素の検知が非常に困難な点です。無色・無臭のため、気づいた時には既に重大な健康被害を受けている可能性があります。さらに、ガスセンサー自体も経年劣化で検知精度が低下するため、危険を察知できないという二重のリスクがあります。

火災発生リスクの上昇

長期使用による点火装置やガス制御バルブの劣化は、火災リスクを高めます。

重要データ

- 15年超の給湯器における電気系統起因の火災発生率:新品比で約3.2倍

- 主な原因:配線の絶縁劣化によるショート(約57%)、ガス漏れ(約28%)

- 火災保険の給湯器関連条項:多くの場合、製造後10年超の機器は免責条項の対象

火災リスクが特に高まるのは、配線の絶縁材が経年劣化により脆くなり、ひび割れや剥離を起こすためです。さらに、ガス制御バルブのシール部分の劣化によるガス漏れも深刻なリスクとなります。

高温やけどのリスク

温度制御機能の劣化により、設定温度と実際の温度にズレが生じるリスクがあります。

具体的な危険性

- 温度センサー精度低下:最大約15℃の誤差が発生する可能性

- 高温やけどリスクが高い温度:42℃以上(特に小さなお子様やご高齢の方)

- 特に危険なシナリオ:リモコン表示が正常でも実際の温度が異常に高い「暴走現象」

温度センサーや制御基板の劣化は、見た目ではわかりにくい進行性の故障です。設定温度よりも著しく高温のお湯が出るリスクは、特に介護が必要な高齢者や小さなお子様がいる家庭では重大な問題です。

ガス漏れと爆発リスク

「ボン」という爆発的な着火音(バックファイア)は、ガスが燃焼室内に溜まった後に一気に燃焼する現象です。

注目すべき数値

- バックファイア発生後の重大故障率:約68%(1年以内)

- ガス漏れ検知器が感知できない微量漏れの可能性:経年15年超で約23%

- 最悪のシナリオ:燃焼室の破裂や室内へのガス漏洩

この症状は既にガス漏れが発生している証拠であり、放置すると燃焼室の損傷や最悪の場合爆発事故につながる恐れがあります。

経済面のリスク「見えないコストの実態」

エネルギー効率の低下による隠れたコスト増

長期使用の給湯器は熱交換効率が著しく低下しており、同じ温度のお湯を得るためにより多くのガスを消費します。

具体的な数値

- 20年近い給湯器の熱効率低下:新品時比で約20〜30%減

- 年間の追加ガス代:約1万円以上(4人家族の平均的使用量の場合)

- 10年間の累積「隠れコスト」:10万円以上

多くの場合、この効率低下は徐々に進行するため、家計への影響に気づきにくいという特徴があります。しかし、10年間で10万円以上という追加コストは、新規購入費用の半分近くに相当する金額です。

突発的な高額修理費のリスク

15年以上使用の給湯器では、突発的な故障による高額修理のリスクが高まります。

修理費用の実態

- 熱交換器交換:約4〜8万円

- 制御基板交換:約3〜5万円

- ガスバルブ交換:約2〜4万円

- 15年超機器の複合故障率:約59%(複数部品の同時交換が必要になるケース)

特に注意すべきは、一つの部品が故障すると、関連する他の部品も連鎖的に故障するリスクが高まることです。結果として、一度の修理で想定以上の高額費用が発生することがあります。

水漏れによる二次被害のコスト

給湯器からの水漏れは、建物自体への損害につながる可能性があります。

二次被害の例

- フローリングや壁の腐食:修復費用約10〜30万円

- 下階への漏水被害:最大100万円以上の賠償責任

- 電気系統のショートによる家電製品の損傷:被害規模による

特に集合住宅では、下階への漏水被害が発生した場合、高額な賠償責任が生じる可能性があります。また、多くの場合、経年劣化による水漏れは保険適用外となるケースが多いという点も注意が必要です。

総合判断

20年近い給湯器を使い続けることの「総コスト」を考えると、新規交換が経済的に合理的な選択であることが多いです。

「壊れるまで使う」という判断は、短期的には経済的に思えても、長期的には大きなコストとリスクを伴う可能性が高いことを認識することが重要です。

修理と交換はどっちがベスト?費用対効果から判断する方法

ガス給湯器に不具合が生じた場合、「修理」と「交換」のどちらを選ぶべきか迷うことがあります。以下のポイントを参考に、経済的な判断をしましょう。

ガス給湯器に不具合が生じた時、「修理で対応すべきか、思い切って交換すべきか」という判断に迷うことがあります。特に長期使用の給湯器では、経済的な観点からの判断が重要です。ここでは、修理と交換の選択を経済的に分析し、賢い判断のための具体的な指針を提供します。

修理が経済的に合理的なケース

長期使用の給湯器であっても、以下の条件をすべて満たす場合は、修理が経済的に合理的な選択となる可能性があります。

修理適正条件チェックリスト

- 設置から7年未満:比較的新しい給湯器は部品の劣化が限定的で修理効果が高い

- 単一の明確な故障:一箇所のみの故障で、診断時に他の部分に異常がない

- 修理費用が新品価格の15%未満:一般的に1〜3万円程度の修理費用

- 高耐久モデルである:業務用ベースの高耐久設計モデルは修理価値が高い

- メーカーの部品供給保証が明確:少なくとも今後5年間の部品供給が保証されている

これらの条件をすべて満たす場合は、修理を選択することで、新規購入のコストを先送りしながら、十分な使用期間を確保できる可能性があります。

交換が推奨される明確な条件

以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、「修理するよりも交換する方が経済的」と判断できます。

交換推奨条件チェックリスト

- 設置から11年以上経過:統計的に主要部品の寿命(10年)を超えているため、一部分の修理でも他の部分が近い将来故障する確率が高い

- 複数の独立した故障が発生:異なるシステム(点火系統と水制御系統など)で故障が見られる場合、内部全体の劣化が進行している証拠

- 修理見積りが新品の35%以上:一般的に5万円以上の修理費用が発生する場合

- 過去1年間に2回以上の修理歴:繰り返し故障は全体的な劣化の明確なサイン

- メーカーから部品供給終了の通知:部品供給が終了(または終了予定)の機種は、一度修理しても次の故障で修理不能になるリスクが高い

これらの条件に一つでも当てはまる場合は、修理を繰り返すよりも新規購入の方が、長期的な総コストが低くなる可能性が高いです。

科学的な判断基準・プロの現場計算式

給湯器のプロフェッショナルが現場で使用している「修理or交換」の判断基準となる計算式をご紹介します。この式は、経過年数と将来の故障リスクを考慮した科学的アプローチです。

修理限界点計算式

修理費用 + (機器経過年数 × 5,000円) > 新規設置費用の50%

計算例

15年使用の給湯器で修理費用が3万円の場合

- 30,000円 + (15年 × 5,000円) = 105,000円

- 新規設置費用が20万円とすると、その50%は10万円

- 105,000円 > 100,000円となり、この計算式では「交換推奨」という結果に

この計算式は、給湯器の年齢が高くなるほど、将来の追加修理リスクが高まることを反映しています。15年以上の機器では、ほとんどのケースで交換が経済的という結果になります。

隠れたコスト要素・総合的経済判断のポイント

給湯器交換の経済判断では、修理費用だけでなく、以下の「隠れたコスト要素」も考慮することが重要です。

修理を選んだ場合の隠れたコスト

- 効率低下によるガス代増加:15年超の給湯器では年間約1万円の追加費用

- 部分修理後の連鎖故障リスク:一箇所修理後、6ヶ月以内に別箇所故障の確率は約42%

- 修理時の待機時間コスト:部品取り寄せによる平均2〜5日のお湯使用不能期間

- 安全リスクの経済的価値:事故発生時の医療費・休業補償などの潜在的コスト

交換を選んだ場合の経済的メリット

- 新型省エネモデルによるガス代削減:年間約1〜2万円の節約効果

- 修理不要期間の延長:新品は平均5年間は修理が不要(費用と手間の節約)

- 最新安全機能による安心:経済的価値の定量化は難しいが家族の安全という観点で重要

- 快適性向上による生活の質改善:温度安定性や操作性向上による日常的なストレス軽減

交換の最適タイミング・費用対効果を最大化する時期

給湯器交換のベストタイミングを知ることで、費用面でも工事の手間でも大きなメリットが得られます。

コスト効率の高い交換タイミング

- 引っ越し準備期間中:新居への移行前の3〜4週間が理想的(余裕をもった工事計画が可能)

- 大規模リフォームと同時進行:キッチンやバスルームのリフォームと給湯器交換を同時に行うことで、工事の重複部分の費用が削減され、総額で約15%程度の節約が可能

- 「メーカーフェア」開催時期:各メーカーの展示会や販促キャンペーン時期(通常春と秋)に合わせると、定価から15〜20%程度の割引が受けられるケースがある

- 省エネ補助金の申請時期:自治体の住宅設備更新補助金が使える時期に合わせると、最大10万円程度の助成が受けられる可能性がある(地域により異なる)→ 【おすすめ記事】補助金でお得に給湯器交換!申請方法から選び方まで完全ガイド

これらのタイミングを活用することで、同じ交換でもより経済的なコストで実現できます。

寿命を最大限に延ばす7つの裏ワザ!プロのメンテナンス術

ガス給湯器を長く使い続けるためには、日頃からの適切な使い方とメンテナンスが欠かせません。ここでは、プロが実践している長持ちさせるためのコツを紹介します。

- 必要時のみお湯を使用

手洗いなど水で十分な場合は給湯を避け、点火回数を減らして部品劣化を防止 - 使用中の温度変更禁止

お湯を出しながらの温度調整は負担増大・不完全燃焼の原因、必ず水栓を閉めてから設定変更 - リモコンオフ時は給湯側使用禁止

内部結露防止のため、リモコンオフ時は水側の蛇口を使用 - 入浴剤使用後の追い炊き回避

配管詰まり防止のため、入浴剤(特に油分含有)使用時は追い炊き機能を使わない - 定期的な外装・給排気口清掃

水や中性洗剤で外装を清掃し、給排気口のホコリを除去 - 循環フィルター週1回清掃

髪の毛や皮脂による詰まりを防ぎ、追い炊き機能を維持 - 季節対策の実施

- 冬季:長期不在時の水抜き、凍結防止ヒーター確認、配管保温

- 夏季:大雨時使用控え、排気口の保護カバー禁止(窒息危険)

20年使用の給湯器でも試したい!業者を呼ぶ前に自分でできるトラブル緊急対処法

ガス給湯器にトラブルが発生した時、すぐに業者に連絡する前に自分でできる対処法があります。簡単なチェックで解決することもあるので、ぜひ試してみてください。

「20年近い給湯器」でお湯が出ない⋯業者を呼ぶ前のチェックリスト

お湯が出ないトラブルは最も多い症状ですが、特に長期使用の給湯器では以下の順序でチェックすることで、約60%のケースで自己解決できます。

- 電気・ガス・水道などの基本的なライフラインの確認

- 断水でないか:別の蛇口で水が出るか確認(水道メーターも確認)

- ガスの元栓が確実に開いているか:ガスメーターのランプが点滅していないか確認

- 給湯器への電源供給:ブレーカーが落ちていないか、電源プラグが抜けていないか確認

- リモコンの電源と設定温度:40℃以上に設定されているか確認

- 長期使用特有の追加チェックポイント

- ガス圧低下の可能性:同時に他のガス機器を使用するとさらに症状が悪化するか試す

- 点火ユニットの湿気影響:雨天後のトラブルなら、乾燥時間を置いて再試行

- 水抜き栓の不完全な閉鎖:水抜き栓を一度開けて再度しっかり閉める

多くのケースでは、これらの基本チェックだけで問題が解決します。特に直前の天候変化(大雨、急な寒波など)後のトラブルは、一時的な影響である可能性が高いです。

「20年使用」給湯器に頻発する温度不安定

長期使用の給湯器に特徴的な温度不安定は、以下の方法で改善できるケースが多いです。

- 初期水混合問題の解決法

- 最初の15〜30秒は捨て水として流す(配管内の冷水が抜けるまで待つ)

- 特に冬季は、最初に少量のお湯を出して配管を温めてから使用する

- 給水フィルターの高度洗浄法(15年以上の給湯器では特に効果的)

- 水抜き栓を閉めて元栓を閉める

- フィルターを取り外し、歯ブラシでこすり洗い

- 長期使用機器では酢に30分浸け置きすると水垢が溶解

- 完全に乾かしてから再設置

- 同時使用問題の解決

- 長期使用の給湯器では能力低下が起きているため、同時使用を避ける

- 特に浴室とキッチンの同時使用は避ける

- 使用中の急な温度変化が起きた場合は一度止めて30秒後に再開する

「20年もの」追い炊き機能復活の秘訣・3ステップ

追い炊き機能は長期使用で最も故障しやすい機能ですが、以下の3ステップで復活するケースがあります。

- 循環フィルターの徹底洗浄(標準清掃では取りきれない汚れまで)

- 取り外したフィルターを歯ブラシで隅々まで洗浄

- 40℃程度のお湯にクエン酸小さじ2杯を溶かした溶液に一晩浸け置き

- 乾いたタオルでしっかり水気を拭き取ってから再設置

- 最適水位の確保

- 循環口より5cm以上高い水位を確保

- 浴槽底の湯温センサー部分が完全に水没していることを確認

- 循環経路のエア抜き

- 追い炊きボタンを3秒以上長押し(一部機種で有効)

- それでも不調なら、循環経路のエア抜き操作を実行(取扱説明書参照)

これらの方法で約70%の追い炊き不良が改善するというデータがあります。特に15年以上の機器では、定期的な循環経路のメンテナンスが重要です。

「20年機器でも解読できる」エラーコード対処法

長期使用機器のエラーコードには、自分で対処できるものと、即座に専門家に相談すべきものがあります。

自己対処可能なエラーコード

- 011/101系:点火不良 → ガス元栓確認、リセット操作で解決可能なケース多数

- 120系:センサーの一時エラー → 電源プラグの抜き差しでリセット

- 631系:お湯はりエラー → 水位センサーのリセット(電源オフ5分後に再投入)

即座に専門家に相談すべきエラーコード(特に15年以上の機器)

- 140/200系:温度異常 → 火災リスクあり、即使用中止

- 510/551系:ガス電磁弁異常 → ガス漏れリスク、即使用中止

- 632系継続発生:循環異常の継続 → 内部腐食進行の可能性

長期使用機器でエラーコードが週に2回以上発生する場合、部分修理ではなく機器交換を検討すべき段階に達している可能性が高いです。

20年使った給湯器の引退費用はいくら?知らないと損する交換費用の相場と節約術

ガス給湯器の交換を検討する際に気になるのが費用です。ここでは、交換にかかる費用の相場と、費用を抑えるためのポイントを解説します。

「20年使った給湯器」の買い替え費用・知っておくべき本当の相場

20年近く使用した給湯器の交換では、特有の追加費用が発生することがあります。現実的な予算計画のため、最新の価格相場をチェックしましょう。

- シンプルな給湯専用タイプ:8〜15万円

- 初期型(24号・16号):8〜10万円

- 省エネ型(24号・20号):12〜15万円

- 追い炊き機能付きタイプ:15〜25万円

- 標準機能モデル:15〜18万円

- 高機能リモコン付き:18〜25万円

- 高効率ハイスペックタイプ:20〜40万円

- エコジョーズ(省エネ型):20〜28万円

- ハイブリッド給湯器:30〜40万円

「20年使用」からの交換で注意すべき特殊工事費

長期使用からの交換では、配管や設置環境の関係で追加工事が必要になるケースが約60%あります。

- 標準交換工事基本料:3〜5万円

- 旧式から新型への配管変更:+3〜4万円(20年前の規格に合わせた調整が必要)

- 給排気筒の規格変更対応:+2〜3万円(現行の安全基準を満たすための工事)

- 設置場所の防水・耐震対策強化:+3〜5万円(現行基準への適応)

- 設置場所の変更が必要な場合:+5〜8万円(旧位置が現行法規に適合しない場合)

「20年モノ」交換時の隠れコスト・業者が教えたがらない追加費用

見積もりに明記されないことが多い追加費用にも注意が必要です。

- 20年使用機器の特殊撤去費:1〜2.5万円(腐食や固着による特殊作業)

- 劣化配管の緊急交換費:2〜4万円(点検時に発見される腐食配管の交換)

- 既存配管の洗浄・クリーニング:0.8〜1.5万円(スケール除去)

- 専用部材費(高耐久型金具・継手):1.5〜3.5万円

- 最新型リモコン対応費:1.5〜2.5万円(配線引き直しが必要なケース)

「20年使用後の交換」でお得に済ませる5つの裏ワザ

給湯器のプロが教える、交換費用を最大30%抑える方法を紹介します。

- 「同一メーカー特約」を活用:同じメーカー製品への交換で5〜10%の割引を適用するメーカーが多い

- 工事内容の明細化を要求:「一式」表記ではなく詳細な内訳を求めることで、不要工事の削減が可能

- 複数見積もりの効果的な取得法:最低3社から見積もりを取り、それぞれに「他社見積もりの提示」を伝えることで平均15%の値引きに成功するケースが多い

- 季節限定キャンペーンの活用:梅雨明け(7月中旬〜8月)と年度末(2〜3月)のオフシーズンには、工事費が最大20%割引になるケースも

- 「エコ住宅設備」補助金の活用:高効率給湯器への交換で、自治体から最大10万円の補助金が受けられるケースがある(地域により条件は異なる)

【20年説の最終結論】安全で経済的なガス給湯器との付き合い方

ガス給湯器の寿命と交換タイミングについて解説してきました。最後に重要なポイントをまとめます。

- メーカー設計値は10年が基準であり、20年使用は例外的ケース

- 実際のデータでは10〜15年で交換されるケースが最も多く、20年以上使用できるのはわずか5%程度

- 適切なメンテナンスと使用環境により、寿命は最大で1.5倍程度延ばせる可能性はあるが、安全面を考慮すると15年程度が現実的な上限

「ガス給湯器は20年もつ」という説は、一部の例外的なケースを一般化した誤解であると言えるでしょう。データに基づく現実的な判断としては、10〜15年を目安に交換を検討し、15年以上の使用は専門家による厳密な点検の上で判断することが賢明です。

安全で経済的なお湯ライフを送るために最も重要なのは、「何年使えるか」ではなく「安全に使い続けられるか」という視点です。20年使用できた事例よりも、あなたとご家族の安全を最優先に考えた判断をしましょう。少しでも不安を感じたら、迷わず専門家に相談することをおすすめします。